高校是人才、智力、科技的聚集地,是精准扶贫的生力军,在新时代脱贫攻坚战中承担着重要的使命。在常州大学华罗庚学院有一支团队,他们发现了云贵地区常见的植物——蓝草的巨大衍生价值,致力于研究开发靛蓝等植物染料,利用所学知识促进当地农业经济发展,让农民受益,让青春无悔。

戴繁琢,常州大学华罗庚学院大三学生,是多次参加创新创业类大赛的向上向善大学生。从大一开始,每年暑假去贫困地区支教,其中去贵州黔南州的那次经历让她历历在目。

常州大学华罗庚学院学生戴繁琢:那里的孩子让我真真切切感受到了什么才是贫困。

贵州黔南州,水族、苗族、布依族等民族在这里繁衍生息。由于历史等原因,全州12个县市有10个是贫困县。当地除了种植水稻外,还有一种作物叫蓝草,根和果实可以制药,叶茎可以提取制作靛蓝染料。

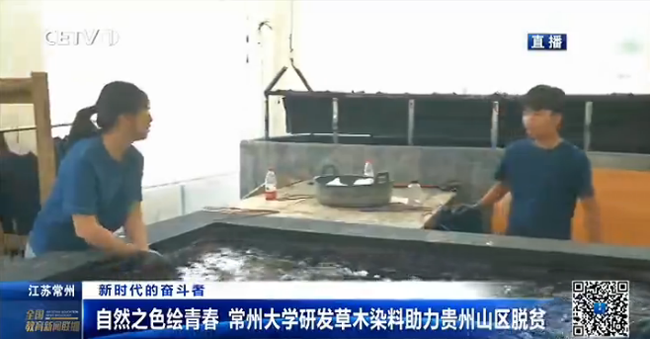

这种使用天然植物染料给纺织品上色的方法称为“草木染”,植物染料取材于山川大地,因季节、时间、气候、地域不同,草木染赋予了纺织品变幻的自然色泽。草木染料不添加有毒有害助剂,几乎实现零污染排放,染料提取工艺废水99%以上循环使用。

常州大学艺染团队销售总监张培坤:当地一些染色加工企业因为技术的问题,还在使用传统的加工方法,出来的产品都是偏中低端的,所以市场竞争力就比较小。

在当地,尽管种植蓝草的效益是水稻的四到五倍,可是蓝草市场有限,农民脱贫致富缺少一个拳头产品。

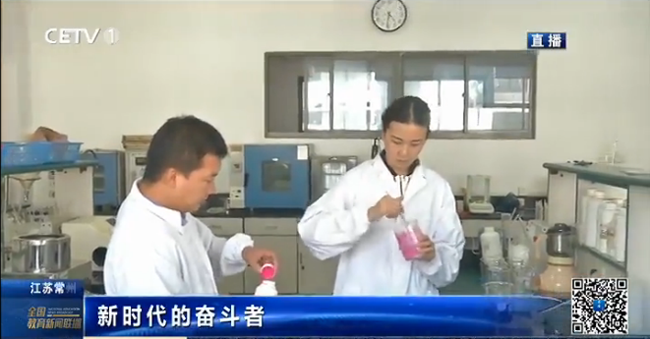

这样的困境,戴繁琢和小伙伴们看在眼里,记在心里。2017年暑期支教结束后,在学院的帮助下,戴繁琢牵头成立常州大学艺染团队,10名同学、3名指导老师加入。团队利用各自专业知识和学校学科优势,在传统工艺基础上,融入现代科学技术,突破传统草木染仅以靛蓝为主量产的局限,采用自有知识产权的生态环保专利技术,研发出红、黄、蓝、紫、绿、棕等色系的成套植物染料工业化量产技术。一年来,团队师生先后赴贵州、安徽、河北、陕西、福建、广西等地开展项目调研,为农户提供技术指导,与当地政府部门及企业扶贫对接。

2018年4月,艺染团队升级为常州市艺染生物科技有限公司。公司与贵州当地企业签订战略合作协议——黔东南地区扶贫兴农专项,用公司的专利技术提取靛蓝进行染料工业化生产,打破当地技术和销售的瓶颈。

贵州亘蓝母图民族布艺蜡染开发有限公司总经理张义琼:通过这种平台也来带动我们贵州的贫困山区的老百姓致富。

深加工后的纯植物生态染料还销往陕西、江苏、浙江等地印染厂,助力濒临倒闭的印染企业凤凰涅磐。

常州大学华罗庚学院学生繁琢:现在有很多印染企业,它们由于面临巨大的环保问题而关停,我就想用我们学的知识,能够将这些印染企业使它们转型升级。

如今,贵州黔南州的三都、丹寨、独山等地农民开始大面积种植蓝草。戴繁琢团队也与国内多家知名服饰公司签约,提供天然植物染料,这些服饰公司为消费者提供自然、亲肤、健康的植物染色面料。

中国教育电视台:http://www.centv.cn/p/328614.html(编辑 包海霞)